はじめに

「備えあれば憂いなし」とはいえ、どんな備えをしたら良いのかわからず、とりあえず市販の防災セットや防災リュックを買ったきりで、中身をチェックしたことがない⋯という方もいらっしゃるのではないでしょうか?

今回は、一人ひとりに合った、シチュエーション別の「非常用持ち出し袋」についてお伝えします。

1. ときめく「非常用持ち出し袋」をつくろう!

1-1. 「非常用持ち出し袋」とは?

「非常用持ち出し袋」とは、「避難するときに、当面必要になるモノを入れてある袋」ですが、人によって、さらには被災した場所や状況によって、用意しなければならない中身や形態が変わってきます。

自宅以外で被災する場合もあり、いつどこで被災しても安心できるよう、自分にとって何が必要なのかを考えて備えておくことが大切です。

「非常用持ち出し袋」を考えるときのキーワードは「身体保護・情報・食料・水」です。

まずは身の安全を図り、正しい情報を得、生き延びるために必要なモノや食料をリストアップすることから始めてみましょう。

1-2. 3つの「非常用持ち出し袋」

非常用持ち出し袋は、次の3つのシチュエーションで準備することをオススメします。

1. ポータブル(持ち歩き用)

「防災ポーチ」とは、日頃、バッグの中に入れて持ち歩く、小さな携帯用防災グッズ入れのことです。外出時に被災しても、生き延びるために必要な最低限のモノを入れておきます。

2. ワークスペース(職場用)

職場で被災して、帰宅困難な場合に、職場に泊まることや、歩いて家まで帰ることを想定して、必要なモノを準備しておきます。

3. ホーム(自宅用)

家にいる時に被災し、避難所等に移動しなければならない場合に備えて用意しておく防災リュックは、一家に1つではなく、家族全員ひとりずつ用意しておくことが基本です。

1-3. (1) ポータブル(持ち歩き用)

外出する時に、必ず携帯してほしいのが「防災ポーチ」です。

乗り物の中、建物の中、地下街、エレベーターの中など、普段の自分の行動範囲を考え、様々な場所で被災し、帰宅困難になった状況を想像して準備しましょう。

とはいえ、あまり大きいと、持ち歩くことが負担になり、持ち歩くのをやめてしまうかもしれません。そのため、体力や、バッグの大きさに合わせて、重すぎず、かさばらず、必要最低限のモノを厳選してください。

人によって必要なものは千差万別ですが、最低限必要なものとして以下のモノがあります。

携行食・マスク・ミニ懐中電灯・ウェットティッシュ・助けを呼ぶためのホイッスル・絆創膏・ポリ袋・輪ゴム・メモ帳・油性ペン・マスキングテープ等

これ以外に、私は500mlのペットボトルの水と、スマホ充電器になるモバイルバッテリーもバッグの中に入れてあります。

1-4. (2) ワークスペース(職場用)

会社が社員用に用意しているモノ以外で、自分が必要と思うモノを用意します。

職場に泊まることや、歩いて家まで帰ることを想定して準備しましょう。「防災ポーチ」に加えて、以下のものがあるといいでしょう。

食料、衣類、歩きやすく安全な靴、首から掛けるタイプの懐中電灯、スマホ用充電器(乾電池使用型)、予備の乾電池(各サイズ)、衛生用品・救急セット等。

職場での停電に備え、スマホの充電器は、乾電池使用型がオススメです。

靴については、がれきのある道を歩いて帰ることを想定し、登山靴のような、底が厚くて足首を保護するタイプの靴だと、より安心です。

1-5. (3) ホーム(自宅用)

防災リュックは、家族全員一人ずつ準備することが原則ですが、家族に小さな子どもやお年寄りがいたり、障がいがあったり、ペットがいたりするなどの場合、家族一人ひとりがお互いをささえ合うような対策を考える必要があります。

また、災害発生時には、命を守ることが最優先です。倒壊や火災、津波等の危険が迫っている場合は、防災リュックを持ち出すことよりも、まず逃げてください。

大きすぎたり、重すぎたりして、避難の妨げになることや、取り出すのに、手間取って逃げ遅れたりするのは本末転倒です。すぐに持ち出せるように、なるべく軽く、コンパクトなサイズで、わかりやすい場所に用意しておくことをオススメします。

防災リュックに入れるモノに関しては、首相官邸 公式サイトでもリストが作られていますので、それらを参考にした上で、家族全員で、必要なモノを話し合って決めましょう。

(私の防災リュックと、その中身や収納場所については最後にご紹介します。)

1-6. 防災リュック・最後の仕上げ

防災リュックが完成したら、実際に背負って最寄りの避難所まで歩いてみることをオススメします。最悪の場合を想定し、「厳しい気象条件の中、がれきで足元が悪く、街灯が消えた夜道を背負って歩けるか」の検証が大切です。

場合によっては、各自の体力に合わせて作り直すことが必要になるかもしれません。

2. ときめく非常用持ち出し袋と、こんまり®流収納法について

こんまり®流収納法では、収納用品を買うのは最後です。

残すモノの総量がわかってから。

同様に、非常用持ち出し袋を買うのも、中身を選び切ってから。

入れるモノが決まったら、それらがちょうど入るサイズの「ときめくリュック」を探しましょう。

「ときめくリュック」とは、見た目、機能性、サイズ等、あなたが重視する項目で気分が上がるポイントがある背負えるバッグのことです。先に買ってしまうと、小さすぎて入らなかったり、大きすぎた場合は、余計なモノも入れたくなって、避難に支障が出ることがあります。あくまでも中身は適量、非常用持ち出し袋は、適正サイズを選びましょう。

「非常用持ち出し袋」と書かれている銀色のリュックサックを見かけることがありますが、そういうものに限らず、自分がときめくものであれば良いでしょう。

2-1. 非常用持ち出し袋の中も「こんまり®流収納3原則」で!

災害時、慌てていても、迷わずすぐに必要なモノが取り出せると、次の行動に余裕が生まれます。

ここでも、「こんまり®流収納3原則」(たたむ・立てる・仕切る)が生きてきます。

●「たたむ」⋯たためるものは、とにかくたたむ(コンパクトになる)

●「立てる」⋯立てられるものは、なるべく立てる(上から見て一目瞭然)

●「仕切る」⋯同じ性質や用途のものをまとめ、他のモノと混ざらないように仕切る(探しやすい)

この「収納3原則」を応用して、「防災ポーチ」も「職場の防災グッズ」も「防災リュック」もすっきり収納していきましょう。

2-2. 非常用持ち出し袋の中の仕分けについて

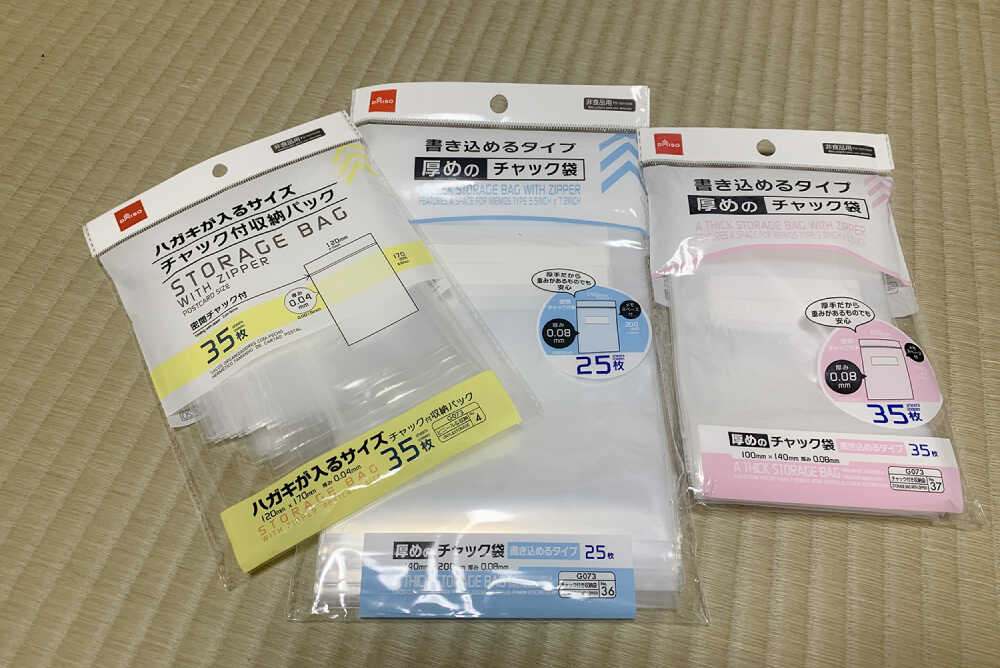

非常用持ち出し袋の中に入れるモノは、水濡れに強く、中身が一目でわかり、多少のことでは破れたりしない密閉袋に入れておくことをオススメしています。

身の回りにあるモノで、比較的手に入りやすいのは、キッチンで使っている食品用密閉袋や、100円ショップで売っているさまざまなサイズの仕切り袋等があります。

防災ポーチや、家庭の非常用持ち出し袋は、これらを利用すると上手く収納できます。

職場の非常用持ち出し品は、引き出しや個人ロッカーなどに、いざという時にも持ち出しやすいように考慮し準備しておきましょう。

歩いて帰宅することも想定し、リュックサックやナップザックなども備えておくのがオススメです。

2-3. 「非常用持ち出し袋」を定期的にアップデートしよう

ご紹介した3つの「非常用持ち出し袋」はどれも、一回作って終わりではありません。定期的にアップデートしていくことが必要です。

特に、毎日持ち歩く「防災ポーチ」は、バッグの中で押されてダメージを受けたり、劣化したりすることがあります。携行食などは、傷まないうちに食べて、新しいものを補充する必要があります。

職場や家庭の非常用持ち出し袋も、食品や水の入れ替え、電池のチェックは、最低でも年1回は行ってください。

3. 私の防災ポーチと防災リュック

最後に、私の「防災ポーチ」と「防災リュック」を紹介します。

3-1. 私の防災ポーチ

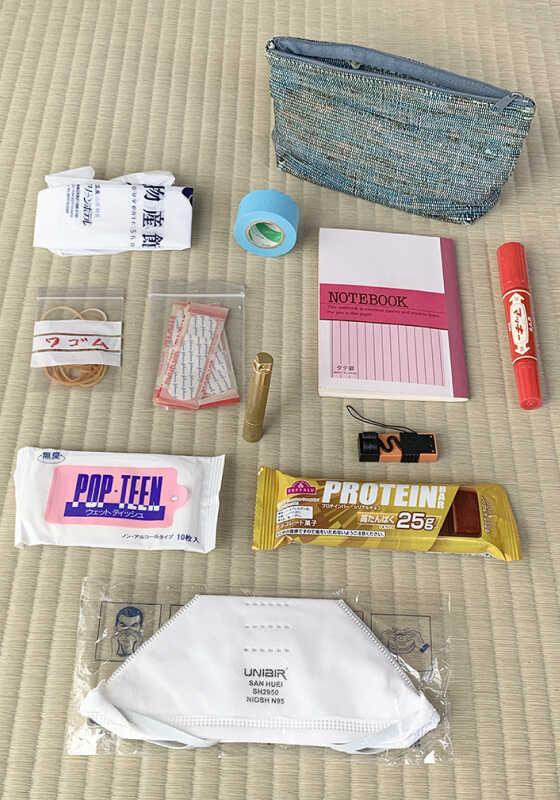

防災ポーチは、「毎日持ち歩ける重さであること」「バッグの中で邪魔にならないサイズであること」「素材や手触りがときめくこと」を条件に、今のモノにたどり着きました。

ポーチの素材は、木綿のぬくもりが伝わってくる、手織りのしっかりとした生地で、落ち着いた藍色をしています。

下から時計回りに、「防災用マスク・ウェットティッシュ・ミニサイズの懐中電灯・絆創膏・輪ゴム・ビニール袋・マスキングテープ・手帳・油性ペン・ホイッスル・プロテインバー」です。

スマホの充電器は毎日出し入れするので、ポーチには入れず、別に持っています。500mlのペットボトルの水も、バッグの中に入れてあります。水とスマホ充電器とポーチを全て合わせても1kg以内です。手帳には、私自身の情報(名前・住所・生年月日・血液型・緊急連絡先の電話番号)が書いてあります。もし服用している薬がある方や、アレルギー、持病がある方はそれも記しておくと良いでしょう。被災してケガをしたとき、自分で話ができない場合を想定して、防災ポーチに入れておくことにしました。

また、自分と家族が写っている写真も手帳に貼ってあります。避難所で人探しをするときに役立ちそうです。

3-2. 私の防災リュック

防災リュックも防災ポーチ同様、「リュック自体にときめくこと」、「中身がときめくモノであること」「悪路でも背負って逃げられる重さであること」を条件に作りました。

まずリュック本体ですが、実は防災リュックとして買ったモノではありません。

初めは日常使いのリュックとして何年も使っていました。少しくたびれてきたので、手放そうかと考えたのですが、愛着があって、捨てがたく、防災リュックに転用することを思いつきました。内外に仕切りやポケットがたくさんあるのも防災用にぴったりでした。色や形も好きでしたから、目に入るたびにほっこりした気持ちになるのもポイントです。

次に、肝心な中身ですが、一般的な防災リュックと大きく違うのは、非常食がローストアーモンド(500g)がメインであることでしょうか。私はアーモンドが好き過ぎて、このサイズを2週間くらいで食べてしまいます。そこでこれを非常食にすることを思いつきました。

必ず1袋を防災リュックに入れておき、毎日食べているものがなくなったら、防災リュックから出し、買い足したモノをリュックに補充します。

ビスケットやプロテインバー、飴なども、防災リュックから出して「防災ポーチ」に補充し、これらも買い足して、またリュックに補充します。いわば、「防災リュック&防災ポーチ版・ローリングストック」のシステムが出来上がっているわけです。

これで防災リュックの中身が、賞味期限切れになることはありません。非常時こそ、普段食べ慣れている大好きなモノがあると、心が落ち着きます。また、これだけ大量のアーモンドがあれば、自分自身が安心なだけでなく、避難した周囲の人にも分けられるのが、うれしいポイントです。アーモンドについて語り過ぎました。その他のアイテムについてご紹介します。

写真をご覧ください。写真左下から右に向かい、ジグザグと上に向かって紹介していきます。

・下着(シャツ・ショーツ、各1枚)とタオルを密閉袋に入れたモノ・首からかける懐中電灯(黄色) ・ラジオ・乾電池・緊急連絡先を書いてある手帳と老眼鏡(予備) ・スマホ充電器・油性ペン・マスキングテープとホイッスル・はちみつ飴・ビスコ・プルーン・プロテインバー・アーモンド・緊急用防寒ブランケット(寝袋タイプ) ・水・衛生用品・身だしなみセット(鏡・アイブロー・くし)・風呂敷・ポケットティッシュ・マイバック・手帳・ひも・ウェットティッシュ・除菌ジェル・ファーストエイドセット・熱と刃に強い軍手・小銭と千円札30枚・輪ゴム・スマホ用防水ケース・ウィンドブレーカー・マスク10枚・ビニール袋

ほとんどのモノは、100円ショップで売っている仕分け用の密閉袋に入れてあります。避難する時に雨で濡れないためです。

以上で、約5kg。欲を言えば、もっと入れたいモノはあるのですが、私が、背負って悪路を避難できる、ギリギリの重さかなと思います。

皆さんも、是非「ときめく防災リュック」作りを経験してみてください。

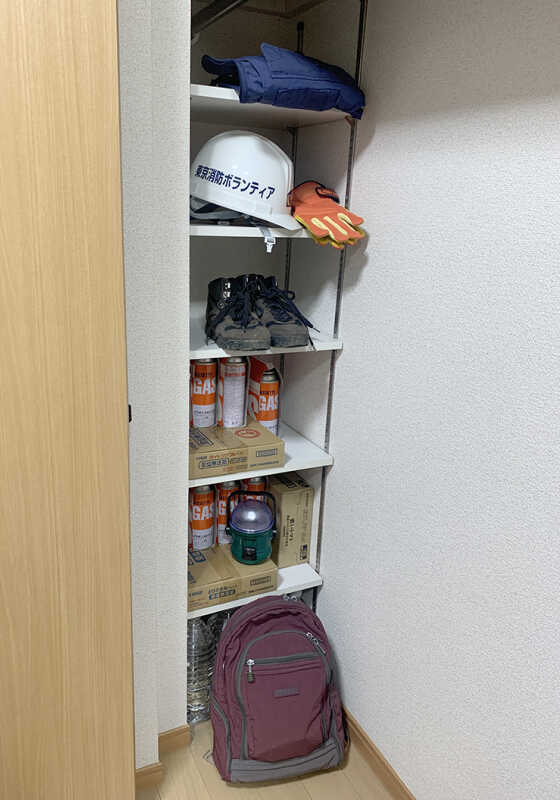

3-3. 防災リュックの収納場所について

最後に、私の防災リュックの収納場所について紹介します。

あくまでも私の場合なので、ここが一番いい場所というわけではありません。ご自宅や、家族の状況に合わせて変わるので、考える参考にしていただけたら幸いです。

私の防災リュックは、寝室にあるクローゼットの中に入れてあります。夜中に地震が起きてもすぐに取り出せる上に、寝室から直接庭に出られる引き戸があるので、脱出しやすいのです。防災リュックの近くには、棚があり、ヘルメット、革の手袋、防災ベスト、登山靴をセットしてあります。

「防災ベスト」というのは、釣り具店や作業用衣類を売っている店などにある、ポケットがたくさん付いているベストのことで、私は災害時の行動着として用意しています。大地震が起きたら、まず登山靴を履き、防災ベストを羽織り、ヘルメットをかぶって、リュックを背負い、皮手袋をはめて、夜なら「首掛け式懐中電灯」を掛けて、避難準備完了です。ただしいきなり飛び出さず、周囲の状況を判断してから、避難すべき時は速やかに避難します。

三井住友海上『防災グッズ販売・期限管理サービス』 | (株)ADVANCE LINK アドバンスリンク 保険代理店

アドバンスリンクLINE公式アカウント

下記ボタンからアドバンスLINE公式アカウントと友だちになります

この記事へのコメントはありません。