年々増加傾向にある大腸がん。その背景には日本人の高齢化や食生活の欧米化、喫煙、過度の飲酒、運動不足といった生活習慣などがあります。また、「赤肉・加工肉」の摂り過ぎもリスク要因の一つとされています。赤肉とはどのような肉のことなのか、どのくらい摂取するとリスクが高まるのかといった基礎知識を中心にご紹介します。

レッドミート(赤肉)の定義とは |

加工肉および「レッドミート」の摂取により、大腸がんのリスクが増加する――。

世界保健機関(WHO)の研究機関である国際がん研究機関(International Agency for Research on Cancer : IARC)がこのことを発表したのは、2015年10月26日でした※1・2。

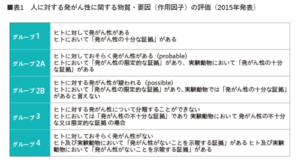

発表当時、IARCでは人に対する発がん性に関するさまざまな物質・要因(作用因子)を評価し、5段階に分類していました(表1)。加工肉は発がん性との関連性が一番高いとされる「グループ1」(ヒトに対して発がん性がある)、レッドミートは「グループ2A」(ヒトに対しておそらく発がん性がある)に分類されました。

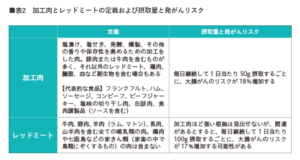

加工肉、レッドミートについてIARCは表2のように説明しており、摂取量と発がんリスクの関係についても述べています。※2。

加工肉、レッドミートについてIARCは表2のように説明しており、摂取量と発がんリスクの関係についても述べています。※2。

レッドミートは日本で「赤肉」と呼ばれています。混同されがちですが、モモ肉やヒレ肉といった「赤身肉」とは異なります。赤身肉は比較的脂肪の少ない「肉の部位」を指しますが、赤肉は表2の「レッドミート」の定義通り「肉そのもの」を指します。

WHOは2015年10月29日に、「IARCの評価は、加工肉を一切食べないよう求めるものではなく、加工肉の摂取を減らすことで大腸がんのリスクを減らせることを示したものである」という見解を発表しています※3。

※1 IARC プレスリリース「IARC Monographs evaluate consumption of red meat and processed meat」

https://www.iarc.who.int/wp-content/uploads/2018/07/pr240_E.pdf

※2 IARC「Q&A on the carcinogenicity of the consumption of red meat and processed meat」

https://www.iarc.who.int/wp-content/uploads/2018/07/Monographs-QA_Vol114.pdf

※3 WHO「Links between processed meat and colorectal cancer」

https://www.who.int/news/item/29-10-2015-links-between-processed-meat-and-colorectal-cancer

日本人の赤肉の摂取量はどのくらい? |

IARCの評価の基となったのは、全世界が対象となっている論文です。

では、日本の場合はどうでしょうか。国立がん研究センターでは、国内の45歳から74歳の男女約8万人を対象に、赤肉・加工肉摂取量と大腸がん罹患リスクについて追跡調査を行った多目的コホート研究*の結果を2011年に発表しました※4。

*調査時点で、仮説として考えられる要因を持つ集団(ばくろ群)と持たない集団(非ばくろ群)を追跡し、両群の疾病の罹患率または死亡率を比較する方法

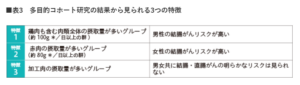

同研究では対象者のアンケート結果から、肉類の総摂取量や赤肉・加工肉の1日当たりの摂取量を計算し、摂取量の多少で5つのグループに分けています。追跡期間中に罹患が確認された1,145人の大腸がん(結腸がん788人、直腸がん357人)について、5グループに基づき結腸・直腸がんのリスクを比較した結果、次の3つの特徴が見られました(年齢、飲酒、肥満など、大腸がんのリスクを高めることが分かっている別の要因の影響は除外されています)。

*は調理前の重量。調理後は20%程度重量が減る。

最近の世界がん研究基金(WCRF)では、「赤肉は調理後の重量で週に3回(350~500g以内)、加工肉はできるだけ控えるように」と推奨されています※5。

一方、国立がん研究センターの同研究では、赤肉を最も多く摂取するグループの赤肉の摂取量は週400~450g以上でした(比較可能な状態にするため、赤肉の調理前の重量を調理後の重量に換算)。大腸がんのリスクが高いと考えられるグループでも、国際的な基準とされる週500gを超えていません。

厚生労働省「令和元年国民健康・栄養調査※6」によると、日本人の赤肉・加工肉の摂取量は1日当たり69.3g(内、赤肉約55.9g、加工肉13.4g)と、世界的に見ても少ない傾向にあります。日本人の平均的な摂取の範囲であれば、赤肉や加工肉が大腸がんの発生リスクに与える影響は少ないと考えられます。もちろん、200gの牛ステーキを週2~3回食べることを毎週のように続けるなど、週500g以上の摂取を続ければ大腸がんのリスクが高まる可能性はあるので、食べ過ぎには注意が必要です。

一方で、赤肉の摂取を極端に控えるのは、たんぱく質やほかの栄養素不足につながるため注意が必要です。

※4 国立がん研究センター がん対策研究所 予防関連プロジェクト 多目的コホート研究(JPHC Study)「赤肉・加工肉摂取量と大腸がん罹患リスクについて」

https://epi.ncc.go.jp/jphc/outcome/2869.html

※5 World Cancer Research Fund「Meat and cancer」

https://www.wcrf.org/preventing-cancer/topics/meat-and-cancer/#:~:text=We%20recommend%20limiting%20the%20amount,700%E2%80%93750g%20of%20raw%20meat.

※6 令和元年 国民健康・栄養調査結果の概要

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000687163.pdf

摂取量は多過ぎても少な過ぎてもダメ |

赤肉には、たんぱく質やビタミンB、鉄、亜鉛など健康維持のために大切な栄養素が多く含まれています。また、赤肉などの動物性脂肪に含まれる飽和脂肪酸は、血液中の総コレステロールや中性脂肪を増加させ、動脈硬化を進行させる要因になりますが、摂取量が少ないと脳卒中のリスクが上昇することも、国立がん研究センターの研究で分かっています※7。

これは国内の40歳から59歳の男女約8万2000人を対象に追跡調査を行った多目的コホート研究によるものです。同研究では対象者のアンケート結果から飽和脂肪酸摂取量を計算し、その摂取量の順に5つのグループに分けています。

追跡期間中に脳卒中を発症した3,192人(内、脳梗塞1,939人、脳出血894人、くも膜下出血348人)について分析すると、脳卒中全体では、飽和脂肪酸を最も多く摂取するグループでリスクが最も低く、摂取量が最も少ないグループに比べて、発症リスクが23%低くなりました。

一方、同研究の追跡期間中に心筋梗塞を発症した610人については、同じように飽和脂肪酸の摂取量と心筋梗塞の発症との関連を調べると、飽和脂肪酸の摂取量が多くなるにつれて、心筋梗塞の発症率が高くなりました。

この研究結果から得られた結論は「飽和脂肪酸の摂取量は多過ぎても、少な過ぎても良くない」ということです。飽和脂肪酸を含む赤肉についても、極端に摂取量を減らしたり、逆に増やしたりせず、「適度に摂る」ことが大切です。

※7 国立がん研究センター がん対策研究所 予防関連プロジェクト 多目的コホート研究(JPHC Study)「飽和脂肪酸摂取と循環器疾患発症の関連について」

https://epi.ncc.go.jp/jphc/outcome/3273.html

バランスの良い食事はがんなどの死亡リスクを下げる |

食生活については「バランスの良い食事」がやはりとても大切です。国立がん研究センターほか6機構*による「疾患横断的エビデンスに基づく健康寿命延伸のための提言(第一次)※8」では、食事についての「国民一人一人の目標」を次のように示しています。

*国立がん研究センター、国立循環器病研究センター、国立精神・神経医療研究センター、国立国際医療研究センター、国立成育医療研究センター、国立長寿医療研究センター

「年齢に応じて、多すぎない、少なすぎない、偏りすぎないバランスのよい食事を心がける。具体的には、食塩の摂取は最小限に、野菜・果物は適切に、食物繊維は多く摂取する。また、大豆製品や魚を多く摂取し、赤肉・加工肉などの多量摂取を控え、甘味飲料の摂取は控える。年齢に応じて脂質や乳製品、たんぱく質摂取を工夫する。多様な食品の摂取を心がける。」

出典:農林水産省「食事バランスガイド」より

2005年に厚生労働省・農林水産省が決定した「食事バランスガイド※9」では、「何をどれだけ食べれば良いのか」について目安が示されているので参考にするとよいでしょう。

国立がん研究センターの多目的コホート研究では、「食事バランスガイド」に沿った食生活をしている人ほど、死亡全体のリスクや循環器疾患などで死亡するリスクが低くなることが報告されています※10。肉の過剰摂取を避け、バランスのよい栄養を摂りながら、健康的な食生活を心掛けていきましょう。

※8 国立がん研究センター プレスリリース「国立高度専門医療研究センター6機関の連携による『疾患横断的エビデンスに基づく健康寿命延伸のための提言(第一次)』公開」

https://www.ncc.go.jp/jp/information/pr_release/2021/0219/index.html

※9 農林水産省『食事バランスガイド」について」

https://www.maff.go.jp/j/balance_guide/index.html

※10 国立がん研究センター がん対策研究所 予防関連プロジェクト 多目的コホート研究(JPHC Study)「食事バランスガイド遵守と死亡との関連について」

https://epi.ncc.go.jp/jphc/outcome/3788.html

三井住友海上 賃貸居住者向け火災保険はこちら↑

三井住友海上 賃貸居住者向け火災保険はこちら↑

アドバンスリンクLINE公式アカウント

下記ボタンからアドバンスLINE公式アカウントと友だちになります

この記事へのコメントはありません。