~脊柱管狭窄症の治療とセルフケア~

手がしびれて物がうまく握れない、立ったり歩いたりすると足腰にしびれや痛みが走る……。

こうした症状が気になったら、脊柱管狭窄症の可能性があります。放置すると日常生活に支障をきたすことがあるほか、将来的な要介護リスクを高める要因にもなりかねません。

そこで、手遅れにならないためにぜひ知っておきたいことや予防のコツなどをまとめました。

加齢や背骨への過度な負担が要因 |

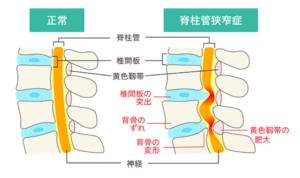

背骨の中に存在する、トンネル状の管のことを「脊柱管」といいます。管の中には脳から続く脊髄神経が通り、腰椎部では馬尾神経や神経根が通っています。

脊髄神経には大きく2つの働きがあります。

| 1.手足を動かすなど、脳からの指令を体の各部分に伝える 2.温度や痛みなど、皮膚や筋肉からの感覚情報を脳に伝える |

事故やケガなどで脊髄神経を損傷すると、体を思うように動かせなくなったり、感覚が分からなくなったりします。このように、脊髄神経は重要な神経なので、背骨でしっかり守られているのです。

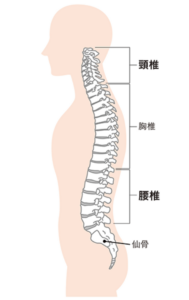

脊柱管は中が空洞になったドーナツのような椎骨が連なってできています。脊椎は24個(頸椎7、胸椎12、腰椎5)あり、ドーナツ型の椎骨が連結しているイメージです。

椎骨が連結していることで首や腰などをスムーズに動かすことができます。一方で加齢によって背骨が変化したり、スポーツなどで背骨への過度な負担が続いたりすると、次のようなことが起こりやすくなります。

| □脊髄神経の背中側にある黄色靭帯が肥大する □椎間板が突出してヘルニアになる □背骨がずれたり、変形して突出したりする |

これらが起こると、椎骨の連結部分、すなわち脊柱管が狭くなり、中を走る脊髄神経が圧迫されます。

この状態を「脊柱管狭窄症」といいます。

■脊柱管の正常な状態と狭窄症の状態

首から下または腰から下に症状が出やすい |

脊柱管狭窄症は頸椎または腰椎に多く発症する傾向があります。頸椎に狭窄が生じた場合は主に手や上半身にしびれや運動障害が起こり、階段の昇降や排尿に障害が出る場合もあります。一方で、腰椎に生じた場合は腰から下にしびれや痛みが表れます。

頸椎に狭窄が生じる「頸部脊柱管狭窄症」の代表的な症状は次の通りです。

【手の症状】

| □手がしびれて文字が書きにくくなる □箸が握れなくなる □ボタンが留められなくなる |

【足の症状】

| □バランス障害が起こり、小走りができなくなる □手すりを持たないと階段の昇降ができなくなる |

【ぼうこうの症状】

| □ぼうこう機能の障害により頻尿になる |

以上のような、手、足、ぼうこうの症状に該当する場合は、頸部脊柱管狭窄症が疑われます。

腰椎に狭窄が生じる「腰部脊柱管狭窄症」では、次のような状態が起こりやすくなります。

| 1.立ったり歩いたりすると足腰にしびれや痛みが生じる 2.前かがみになって休憩すると、しびれや痛みが治まる 3.再び立ったり歩き出したりすると、またしびれや痛みが起こる |

このように「歩く」「休む」を繰り返し、長く歩き続けられなくなる状態を「間欠性跛行」といいます。

立ったり歩いたりするときには、誰でも少なからず腰が反ります。腰部の脊柱管に狭窄が生じていると、腰を軽く反った瞬間に神経が圧迫されるため、足腰にしびれや痛みが生じやすくなります。骨盤が前傾し、腰が後ろに強く反った「反り腰」は、腰部脊柱管狭窄症を悪化させる大きな要因の一つです。

また、10~15分程度立っている状態が続くことも大きな負担になるため、電車通勤などが苦痛になるケースもあります。

腰を反らすのとは逆に、背中を丸めるとしびれや痛みが消えてラクになりますが、何度も間欠性跛行を繰り返していると、圧迫された神経の損傷が進む原因になります。

傷ついた神経は元には戻りません。頸部脊柱管の神経が傷つけば、最悪の場合、首から下の神経がすべてまひして寝たきりになる可能性があります。

腰部の場合は重症化すると、一日中足裏のしびれが取れない、筋力が低下してつま先立ちができない、といった状態に陥りやすくなります。

手遅れにならないためには、先に挙げた「箸が握れない」「安静時は症状がないが、歩くと痛い」といった症状を自覚したらなるべく早く整形外科を受診することが大切です。

脊柱管狭窄症の診断と治療 |

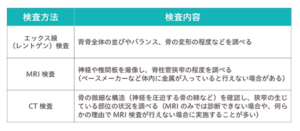

脊柱管狭窄症は、問診や身体診察(筋力低下やまひ、しびれの有無、反射異常など)、画像検査を総合して診断されます。

画像検査には主に次の3つがあります。

治療は保存療法と手術療法の2つがあります。

【保存療法】

| □内服薬(消炎鎮痛剤など)や外用薬による薬物療法 □局所麻酔薬を注入し、痛みを軽減させるブロック療法 □筋肉の柔軟性や筋力を高める運動療法 |

【手術療法】

保存療法を数カ月間続けても良くならない場合や、しびれや痛みが強く日常生活に支障をきたす場合などに手術が検討されます。

手術療法には大きく「除圧術」と「固定術」があります。

| □除圧術 厚くなった黄色靭帯や出っ張った骨、椎間板などを取り除き、脊柱管を広げ、神経の圧迫を取り除く □固定術 背骨がゆがんでいたり、グラグラ動いたりする場合は、除圧術で神経の圧迫を取り除いた後に、脊椎管の不安定性を改善するため、チタンなどの金属製ボルトで固定する |

ただし、頸部脊柱管狭窄症の場合、頸部の神経は非常に繊細なため、術後にまひなどの合併症が生じる可能性があります。また、状態によっては手術が難しい場合もあるため、手術の適応やリスクなどについて、事前に医師とよく相談することが必要です。

胸椎を柔軟に保つ体操で予防を |

脊柱管狭窄症は高齢者に多く、歩けなくなることで要介護状態に陥るケースも少なくありません。また、若くてもスポーツや重いものを持ち上げる作業などで腰椎や椎間板などに過度な負担がかかる生活をしていると脊柱管狭窄症を発症する可能性があります。

症状が進行すると運動機能が低下し、フレイル(健康な状態と要介護状態の中間の状態)や、ロコモティブシンドローム(運動器の障害により移動機能が低下した状態)、サルコペニア(加齢に伴う筋肉量の減少)などを招く要因になります。

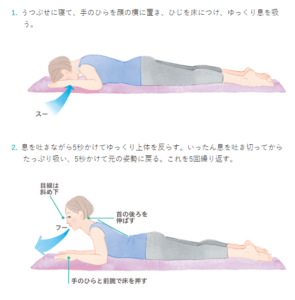

胸椎が硬いと下図のように腰椎に負担がかかりやすくなるため、予防の一つとして取り入れたいのが、胸椎を柔軟に保つ体操です。

見上げる動作や高所に腕を伸ばす動作のとき腰椎は反りやすく、その分過度に動かしてしまうため、負担が大きくなりやすい(イラスト左)。一方、腰椎と隣り合う胸椎の可動域を広げ、柔軟に動かせると、腰椎にかかる負担を分散できる(イラスト右)。

下の体操は、胸椎を柔軟にするためにおすすめの方法です。

|

なお、ピラティスは脊柱管狭窄症の予防や改善に効果的な運動療法の一つとして知られています。

しびれや痛みなどの症状がある場合は医師の指導のもとで行うことが大切ですが、発症していない場合は今後の予防のために取り入れていくとよいでしょう。

三井住友海上 賃貸居住者向け火災保険はこちら↑

三井住友海上 賃貸居住者向け火災保険はこちら↑

アドバンスリンクLINE公式アカウント

下記ボタンからアドバンスLINE公式アカウントと友だちになります

高齢者が巻き込まれやすい消費者トラブルの類型について-554x380.jpeg)

この記事へのコメントはありません。